その道のプロ講師と学ぶ4領域!【STEAM】~子どもたちの学び&作品まとめ|オンラインスクール

少人数ゼミ制「ウィーケン!オンラインスクール」の「STEAMコース」では、毎週プロ講師から、プログラミング、算数、サイエンス実験、アートを週替わりで学んでいます。「STEAM教育(スティーム教育)」とは、Science(科学)、 Technology(技術)、 Engineering(工学)、Mathematics(数学)、Arts(芸術・リベラルアーツ)を統合的に学習し、論理的思考や創造力を育むことを目指すものです。

4領域の学びを通じて、複合的に力を伸ばしていく子どもたちの様子を、ご紹介します!

- 火って何色?【アート】

- プログラミングって難しそう…でも実はシンプル!【プログラミング】

- プロの声かけで学年を超えてぐんぐん学べる!【算数】

- 水に浮くものと沈むものがあるのはなぜ?調べてみよう!【サイエンス実験】

- 雨を自由に表現してみよう!【アート】

- 子どもたちの自由な発想がスゴイ!【マス】

- 小さなプログラミングをつなげてオリジナルシューティングゲームを作ろう!【プログラミング】

- おうちの中で一番水を吸う紙は何だ!?選手権【サイエンス実験】

- 「色彩構成」にチャレンジ!【アート】

- たけちゃん先生に勝つのはだれだ!?【マス】

- はじめてのバグフィックスに挑戦!【プログラミング】

- どっちが折れにくい?【サイエンス実験】

- 月のデッサンを墨汁で 【アート】

- 良い教材 ✕ 適切な声かけ → ???【算数】

- プログラミングの授業なのに、ペンと紙でスタート!?【プログラミング】

- ハロウィンの水墨画 【アート】

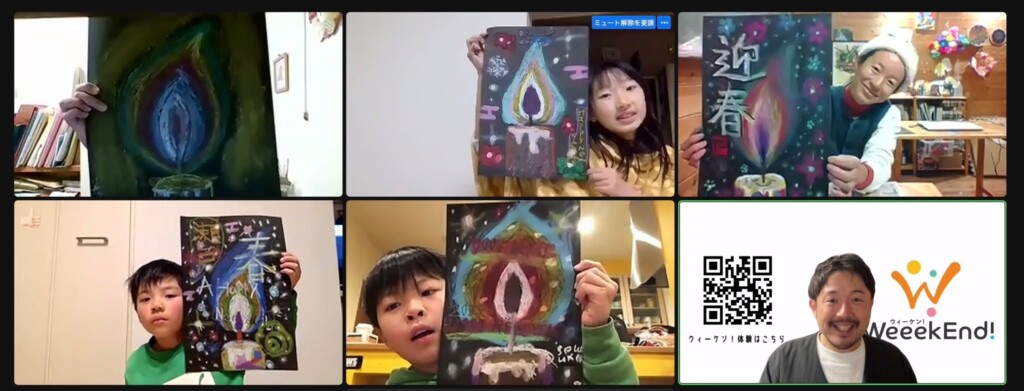

火って何色?【アート】

子どもの個性に寄り添って指導してくれるハピネスラボまい先生のアートの授業!

12月、子どもたちは「火の光を描く」ことに挑戦しました!

火の光の明るさやゆらぎを描いていくのですが、テーマは同じでも、子どもたちの表現したいものはそれぞれ異なります。

子どもたちの個々の考えを大切にしているまい先生は、みんなの好きな色を選んでねと声をかけ、光の描き方のポイントを教えてくれました!

子どもたちは、それぞれがイメージする「火の光」を、どうしたら自分の描きたいものが描けるのか、表現できるのかを考え、色を重ねたり、濃淡をつけたりしながら描き上げていきます。

ウィーケン!オンラインSTEAMスクールのアートの授業では、自分の考えを自由に表現することを大切にしているため、まい先生は「赤を使わなくても火を表現することはできて、火の色はいろんな色!」と教えてくれました。

このようにアートの授業では、想像力と発想力がどんどん成長します。子どもたちの集中力は素晴らしく、感性豊かに毎回楽しく自由に作品作りに挑戦しています!

プログラミングって難しそう…でも実はシンプル!【プログラミング】

子どもたちの好きや好奇心を広げるプログラミング授業をモットーに活動している、けいと先生のプログラミングの授業!

今回はプログラミングの三大要素である「順次(順番に処理されていくこと)」、「条件分岐(もし〜なら)」、「繰り返し」について学びます。様々な例を見て、この場面ではどの要素が使われているか丁寧に確認しながら進めていきました。

使用するのは、世界中にユーザーがたくさんいるScratchです!

一見すると難しそうに見えるプログラミングも基本的なものを組み合わせて作られていて、それは大きく3つの要素に分けることができる、ということを子どもたちはクイズに答えながら実感していきます。

プログラミングの基本を、クイズで楽しみながら習得して、「自分にもできそう!」「次は自分で作ってみたい!」という気持ちを大切に育んだら、いざ自分でプログラミングをしていきます。

ウィーケン!オンラインSTEAMスクールのプログラミングは、ただ楽しいだけではなく、論理的思考力、問い・仮説・検証を使いこなす力を子どもたちが伸ばしていくことを最も大切にしています。

授業では学んで真剣にチャレンジしていく中で、自分が感じたこと、発見したこと、考えたことを、みんなの前で発表する機会も豊富に用意しています。

インプットとアウトプットを積極的に繰り返すから、みんな回を追うごとにできることが増えていくんです!学んだことを軸に、思い通りにプログラムを組めるようになってくると、さらに目が真剣になっていくSTEAMキッズたちでした。

プロの声かけで学年を超えてぐんぐん学べる!【算数】

たけちゃん先生こと竹内英人先生から学ぶ算数の授業!たけちゃん先生は名城大学で教鞭をとり、啓林館の中学校・高校数学教科書や参考書FOCUS GOLDの著者でもあり、教え方もとっても分かりやすく、お話上手な先生なので子どもたちから大人気です!

10月の算数のテーマは「トンチクイズ」!算数は、学年やスキルで解ける/解けないの差がでやすいのですが、そこはたけちゃんマジック!学年関係なく楽しんだ子どもたちの様子をご紹介します。プロの教育者ならではの声かけのコツは、保護者の皆様も必見です♪

たけちゃん先生は子どもたちの回答に「惜しい!」「問題をよく見て!」など、こまめに声かけ。この声かけが、みんなが楽しく学べるために最初に大事なこと。

そして、早く問題が解けた子には「法則は理解できた?」「この後、みんなに解き方を説明してね」と、さらに上の課題を出します。そうすることで、学年やスキルが上の子たちは、例え同じ問題でもよりレベルが高いチャレンジができます。

一方で、初歩レベルの子には「ヒントはね・・・」と追加情報を伝えることも。基本の声かけに、レベルに応じたアレンジを伝えることで、同じ問題でも学年差を超えて楽しめる場となるんです!

また、「トンチクイズ」だったので正解が1つではないものも。たけちゃん先生は「答えを出した理由をちゃんと考えられていたら正解!」とみんなに教えてくれました。

「正解を答えるだけではなく、それぞれのレベルでどうやって考えたか」を大切にしているからこそ、たけちゃん先生の算数の時間がみんな大好きなんです!

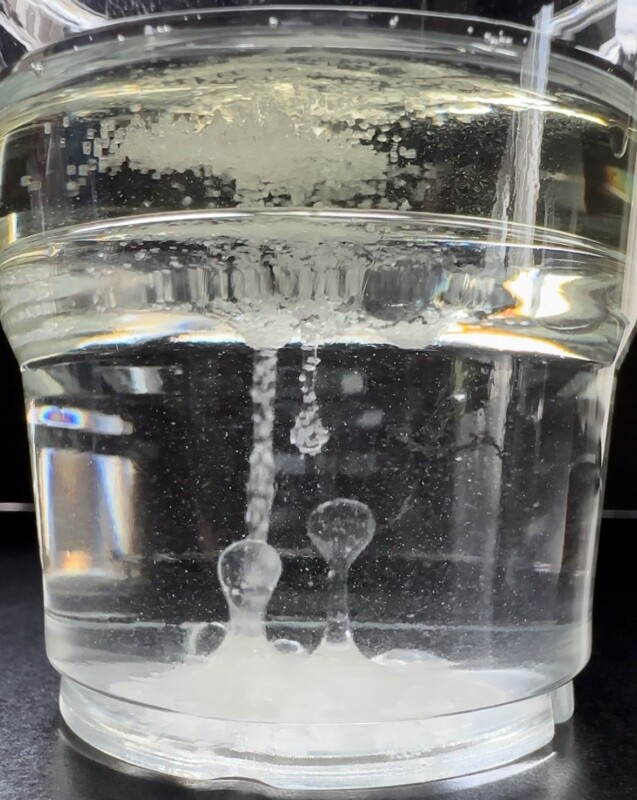

水に浮くものと沈むものがあるのはなぜ?調べてみよう!【サイエンス実験】

元中学校、高校教諭の鈴木先生のよるサイエンス実験!この日の実験は塩、油、水を使って密度について学んでいきました。

重さのほかに「みつど」という概念があることに、最初子どもたちは戸惑っていましたが、いざ実験を進めていくと驚きの結果に

「先生こんなことになったー!!」

と次々に教えてくれました。

さて、塩・油・水の中で一番スカスカで密度が低いもの、ぎゅうぎゅうで密度が高いものは一体どれなのでしょう?

この通り、ウィーケン!オンラインSTEAMスクールのサイエンス実験は、きっかけも実験道具もとっても身近なんです。

実はサイエンスって日常にたくさんあるから、それを子どもたちが体感・実感できることを最も大切にしています。

鋭い観察眼で次々に実験結果を報告してくれる子、ケイケンシートに細かく記入してくれる子。みんな表情は真剣そのもの!

間違ってもいいから「自分の意見をアウトプットすること」を大切にした授業を通して、少しずつ人前でも自分の意見を発表する力を身につけていきます。

実験の後には、水に浮かぶ野菜や沈む野菜について、水の上に油が浮いている例としてラーメンのスープについて、人間の体がぷかぷか浮く死海についても紹介しました。

身近な生活とサイエンスが結びついていることを実感したSTEAMキッズたちでした!

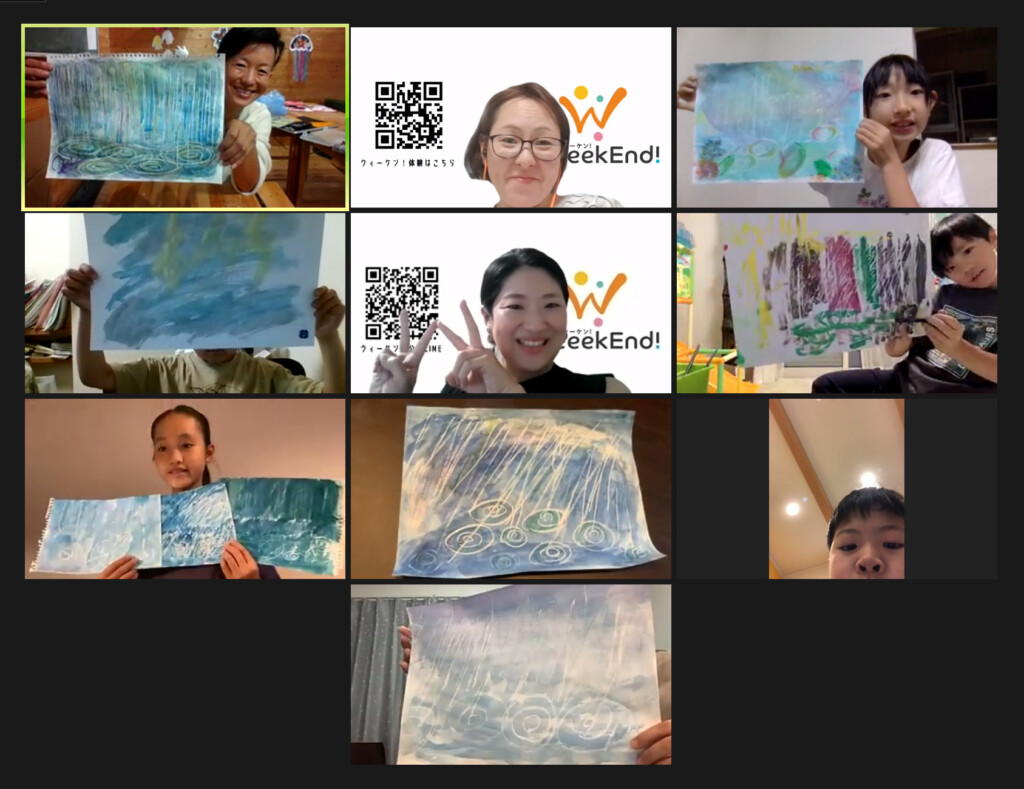

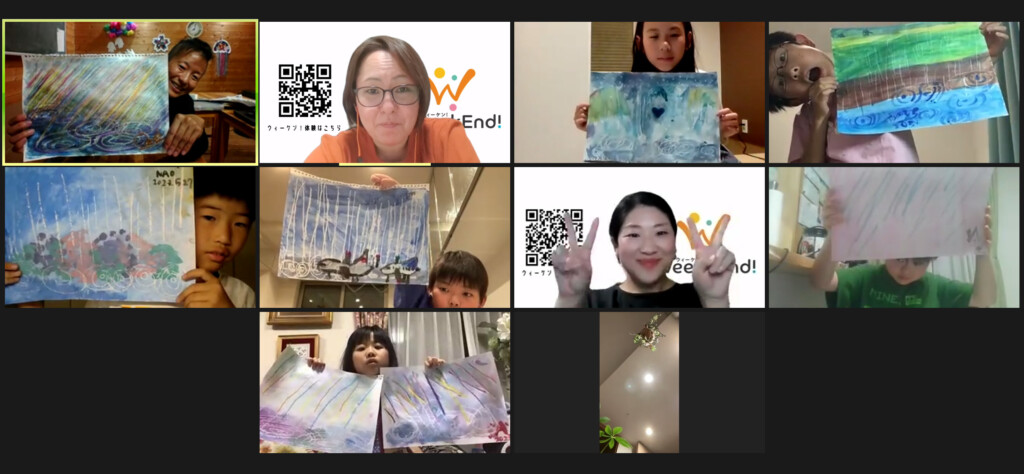

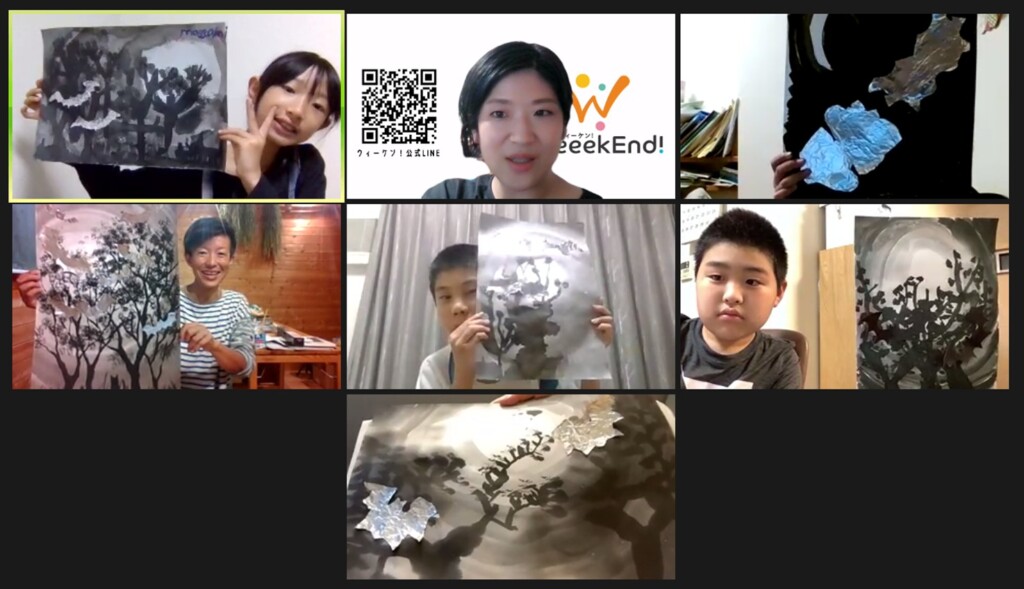

雨を自由に表現してみよう!【アート】

ハピネスラボのまい先生と「雨の日を描く」に挑戦!雨のしずくや波紋を「ろう」で、背景を「水彩絵の具」をつかって描きました。

テーマはいっしょでも、描きたいものはみんなそれぞれ違います。

「雨の日と空の様子を描きたい」

「アジサイも一緒に描きたい」

「雨に光が差し込んだ感じを描きたい」

色を自分で作り、濃淡を調整したり、色をかさねたり、どうしたら自分の描きたいものが描けるか、表現できるか一生懸命取り組んでいました。

途中、筆が止まることなく黙々と描いてくれました!出来上がった作品がこちら!

授業の最後に、まい先生から

「雨の日に空の様子をみて、またもう一度今日の作品を描いて見てね」

どんな作品ができるのか楽しみです。自由に自己表現できるって楽しい!自由に考えてもらうことで、アイデアを引き出すことができる。これこそが表現力や思考力を高めることにつながるウィーケン!ならでは授業です。

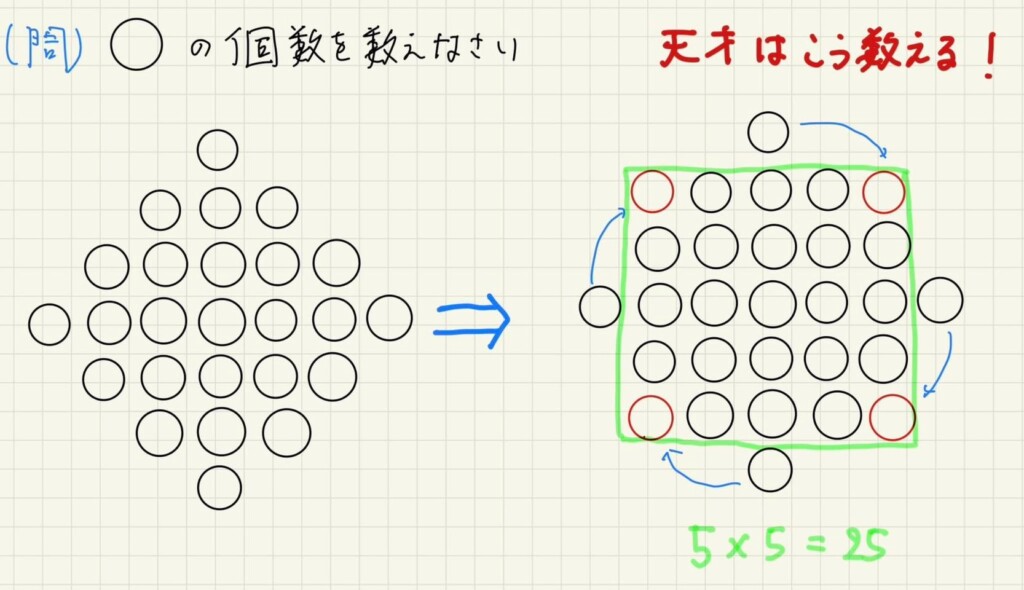

子どもたちの自由な発想がスゴイ!【マス】

月に1度STEAMスクールのマスの授業を担当している、たけちゃん先生こと竹内 英人先生。名城大学で教鞭をとり、啓林館の中学校・高校数学教科書や参考書FOCUS GOLDの著者でもあるんです。

そんなたけちゃん先生によるSTEAMスクールのマスと言えば、オリジナル問題を無学年で解く授業スタイルです。

5月の授業テーマは「お団子」。規則的に並んだお団子の数を求める問題の解法を子どもたちがディスカッションするという授業の結果、講師&スタッフが目を見張るような解法が飛び出しました!その様子をご紹介します。

ウィーケン!のSTEAMスクールでは、小学2年生から6年生までの子どもたちが、自分にできる方法で問題を整理し、理解していきます。必要な時は、先生も仲間も助けてくれます。

お団子の数を求めるのに、計算式を使ったり、図で表したり・・・試行錯誤の連続です。子どもたちは自分で考えた「アイデアや解法」を出し合っていきます。

・解法を1つにこだわらない(お互いに褒めあう)

・みんなで意見を出し合う

・このプロセスを重ねる

そして考えたアイデアの一つがこちら!

何種類も考えてくれた解法の一つです。

自由に考えてもらうことで、色んな考え方を引き出すことができる。これこそが思考力を高めることにつながるウィーケン!ならでは授業です。

インプットだけでなく、アウトプットすることの大切さも、子どもたちから学んだポイントでした!

小さなプログラミングをつなげてオリジナルシューティングゲームを作ろう!【プログラミング】

「プログラミング楽しい!」と、クラス以外の時間も学びが続くと親子に大人気のもか先生のプログラミング授業。

4月のテーマは「小さなプログラムをつなげる」でした。一つ一つは小さくてシンプルなプログラムなのに、そのプログラム同士がうまくつながると大きなプログラムになるんです!つくったのは、シューティングゲーム。

プログラム同士をつなげ、思い通りに動いたその瞬間、子どもたちの目にきらっと光が点ります。画面越しでも「できた!」の気持ちが伝わるね!

自分の頭でトライ&エラーを繰り返し、プログラムを完成させていくからこそ得られる達成感と論理的な考え方を学びながら、子どもたちは自分だけのシューティングゲームを作ってくれました。

「敵をもっと増やす!」

「武器を増やしたい!」

「時間差で敵を増やしていく!」

同じテーマで同じベースのプログラムから、子どもたちのアイディアでゲームを成長させていきます。自分で「こう作りたい!」という知的探究心から創造性と論理的思考を育むプログラミングの授業です。

おうちの中で一番水を吸う紙は何だ!?選手権【サイエンス実験】

サイエンス星からやってきた!「趣味は実験・特技も実験・土日の予定も実験」というサイエンスマンのサイエンス実験教室!

この日の実験は、サイエンスマンが掃除していたときに生まれた疑問「水を吸うぞうきんと吸わないぞうきんがある!その違いはなんだろう?」に挑戦です。

キッチンペーパーやトイレットペーパー、コピー用紙に習字の半紙、さらに新聞紙などなど。おうちの中には様々な種類の紙がありますよね。その中で、最も吸水力が高い紙は一体どれなのでしょう?

この通り、ウィーケン!オンラインSTEAMスクールのサイエンス実験は、きっかけも実験道具も実に身近なんです。実はサイエンスって日常にたくさんあるから、それを子どもたちが体感・実感できることを最も大切にしています。

特別な道具なんてなくたって、自分の頭で考え、観察する力があればどんなことだってサイエンスになるんだ!

「サイエンスマン!私のところはこの紙が一番水を吸ったよ!」

「ぼくのところはこれだった!」

おうちにある材料はそれぞれ違うから、お友達と実験結果を伝えあいながら、それも含めて考察してみます。

「あっ、あの紙を使ってみたらどうなるのかな?」

「同じ紙を温度の違う水につけてみたら吸水力って変わるのかな?」

子どもたちが勝手に実験を発展させていく様子はまるで研究者のよう!

はたして吸水力の一番高い紙選手権の優勝者はなんだったのでしょうか?今日も、身近なサイエンスに目をキラキラさせるSTEAMキッズたちでした。

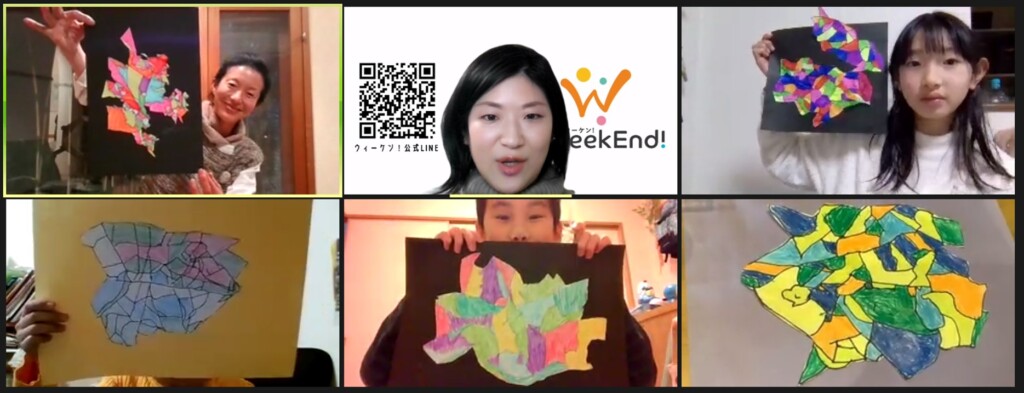

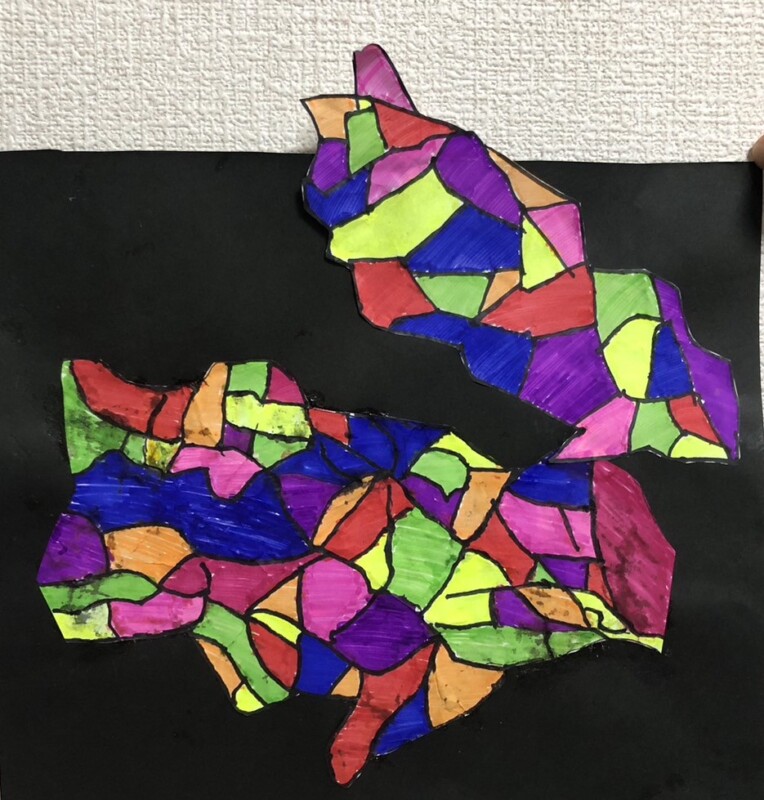

「色彩構成」にチャレンジ!【アート】

ハピネスラボのまい先生と、美大・芸大を目指す学生が学ぶ「色彩構成」に小学生がチャレンジしました!好きな色を大きなエリアから順に塗り、隣り合うエリアにまた違う色を塗っていく色のバランスや与えるイメージを構成していく色彩デザインの課題です。

メインの色を何色にするか、差し色に何を合わせるか?などセンスが問われるこの題材。有名な作品だと1枚数億円するようなものも!

それぞれの作品、みなさんには何にみえますか?「戦国武将の陣取り地図」「ペンギン」「北欧デザイン」など様々な意見がでました。どの作品か見つけてくださいね!

たけちゃん先生に勝つのはだれだ!?【マス】

たけちゃん先生こと、名城大学教授で啓林館の中学校・高校数学教科書や参考書FOCUS GOLDの著者でもある(ご活躍のフィールドが多すぎて全部書ききれません!)竹内 英人先生。月に1度STEAMスクールでマスの授業を担当してくださっています。(なんたる贅沢!)

STEAMスクールのマスと言えば!もはや名物ともなっている、たけちゃん先生の『思考力を高める』問題。この日も、次々に子どもたちが解法について議論しあっていました。小学生が1問の問題を解くのに何ページものノートを使い、解法を議論しあうなんてなかなか見られない光景ですが、ウィーケン!では見慣れた景色なんです!

そんなマスの授業で、この日はちょっとおもしろいことが起きました。

ある素敵な解法を発表してくれた子がいました。間違いなくその手法で解けるはずなのですが、誰が解いてみてもうまくいきません。しまいにはたけちゃん先生まで、答えが合わないという事態に!みんなで「あーでもない」「こーでもない」と目を輝かせながら授業の最後まで試行錯誤が続いたのでした。

たけちゃん先生はいつも言います。「答えがでるかでないか、合っているか合ってないかは大した問題じゃない。自分の力で考えること、試行錯誤することが大切なんだ!」

結局この日は、授業中に答えが出ず「誰がたけちゃん先生より早く解けるか!?」と宿題になりました。「問題が解けなかった」という事態なのに、みんなワクワクとした顔で授業を終えたのでした。

果たして、たけちゃん先生に勝ったのはだれだ!?

はじめてのバグフィックスに挑戦!【プログラミング】

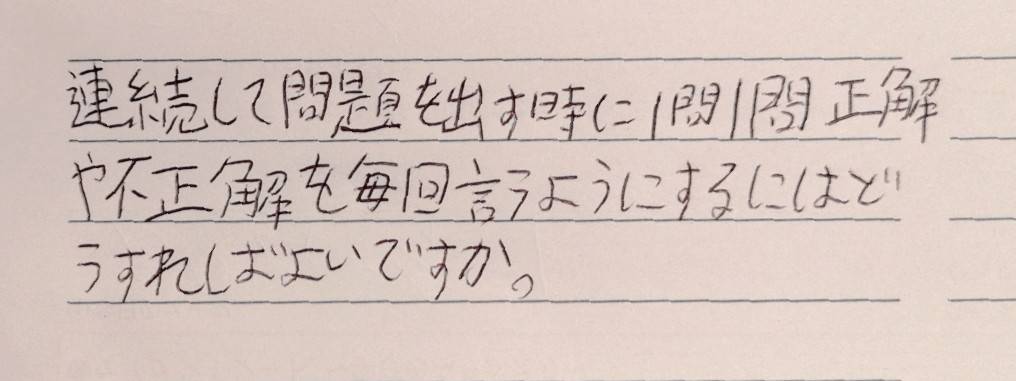

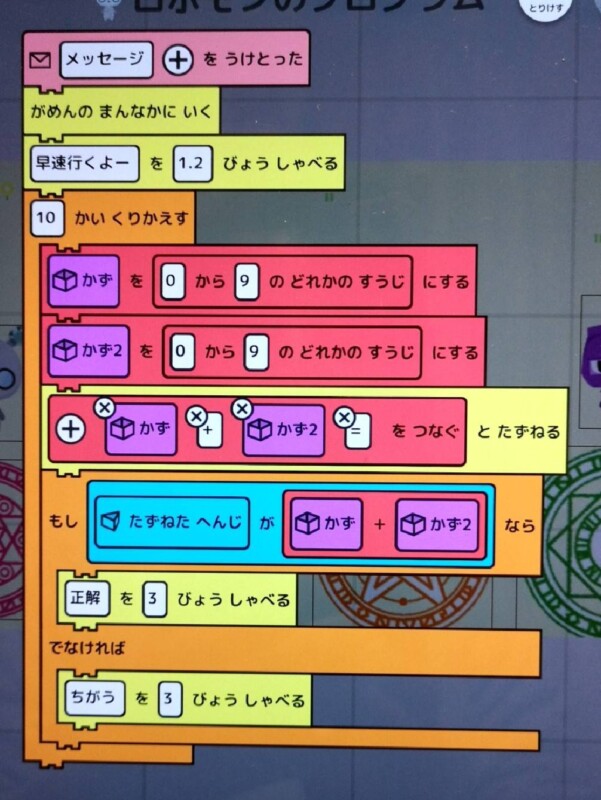

「プログラミング楽しい!」と、クラス以外の時間もプログラミングに取り組む子が続出の人気授業プログラミング講師もか先生の元に、5年生の男の子からこんなお手紙が届きました。

どうやら、先日だした「もか先生の挑戦状」のプログラムが思い通りに動かない、ということのようです。お手紙には、プログラムの画像と、プログラムを動かした様子の動画が添えられていました。

さてみなさん、このプログラムはなぜ彼の思い通りに動かなかったのか、わかりますか?彼が書いてくれたプログラムはとっても美しく、よくできているように見えます。それなのに思い通りに動かない…そう、つまり「バグ」が潜んでいたのです!ということで、これ幸いとばかりに、はじめての「バグフィックス(修正)」に挑戦です!

もか先生からのサポートは、バグフィックスの基本的な考え方とわずかなヒントのみ。答えではなく、考え方を伝えることによって、プログラミング的思考を育む思考の時間に取り組んでもらいます。どんな順番で、どんなポイントを考えていくのか?を繰り返すことにより思考力がぐんぐん身についていくんです。

果たして彼は無事にバグを倒すことができたのでしょうか!?乞うご期待!

どっちが折れにくい?【サイエンス実験】

サイエンス星からやってきた!趣味実験・特技実験・土日の予定も実験というサイエンスマンのサイエンス実験教室!

この日は、地球・日本のアニメを見ていたサイエンスマンが気になっていたことについて実験を行いました。なんでも、黒板でチョークがポキっと折れるシーンを見て、「ものの折れやすさ」が気になったのだとか。

サイエンスマンの実験教室では、どんな実験をやるときも実験そのものと同じくらい大切にしていることがあるんです。

それは、実験する時の視点と考え方。ただ実験するだけではなく、実験とどう向き合って、どう捉えるのかというポイントをサイエンスマンに導いてもらいながら取り組みます。

だから、子どもたちからは

「短い方が折れにくいんじゃないかな!?」

「やっぱり太いほうが折れにくかった!」

「うまくいかなかった。今度はもっと差をつけてみよう」

というような意見がポンポンでてきます。

そして授業の最後にはなんと、サイエンスマンからの挑戦状が!授業が終わって間もなく、挑戦状に取り組んだ結果の写真がウィーケン!に届きました。授業で学んだサイエンスを使わなければ解けない挑戦状に取り組んでくれたのです。授業の後もワクワクと学びが続いていました!

今回も、楽しくサイエンス実験に取り組んでくれてありがとう!また来月サイエンス実験の授業で会いましょう♪

月のデッサンを墨汁で 【アート】

10月もハピネスラボのまい先生と、墨汁を使ったアートに挑戦しました!案外、絵の具と相性がいいという発見も!

良い教材 ✕ 適切な声かけ → ???【算数】

たけちゃん先生こと、名城大学竹内教授から学ぶ算数の授業!たけちゃん先生は数学の先生であるだけでなく、中高生の教科書や著名参考書を手がけるなど、教え方のプロでもあるんです。

学年やスキルごとで、解ける/解けないの差がでやすい算数。学年の垣根がない場では取り組むのが難しいのでは?と思われがちですが、教え方のプロ・たけちゃん先生にかかれば、こんなおどろきの様子に・・・!

今回の授業で多く出題されたのは、図を使って解く問題。たけちゃん先生の信念は「子どもたちの前向きな学びには、良い教材と適切な声かけが重要」ーーー

教材も、算数のスキルや進度に関係なく、”算数的な考え方”が問われる問題ばかり。学年やスキルの垣根を越えて、どの子も真剣に取り組みます。

「問題文を、くりかえしよーく読んでみよう」

「描いた図をよーく観察してわかることを考えてみよう」

「おぉ、それはよく気づいたね!その先は、どうなるだろう?」・・・

たけちゃん先生の声かけに、我先にとこぞって手を上げて発表したがる子どもたち。ワクワクとした表情で自分が考えた解き方について意見交換する様子は、まるで小さな研究者たちのよう!

たけちゃん先生の信念の通り、良い教材✕適切な声かけで、ぐんぐん前向きに学びを深めていく子どもたちなのでした!!

プログラミングの授業なのに、ペンと紙でスタート!?【プログラミング】

現役のシステムエンジニアでもある、もか先生のプログラミング授業!「プログラミング楽しい!」と、クラス以外の時間もプログラミングに取り組む子が続出の人気授業です。

「みんな、こんばんは!じゃあ、ペンと紙だけ机に出してね」

え??プログラミングなのに、PC・iPadは使わないの???プログラミングというと、デジタル機器や具体的なプログラムの作り方などの「具体的手法」がフォーカスされがちです。

でも本当に身に付けてほしいのは、プログラミング的思考と論理的思考力、つまり「考える力」。そのためには、デジタル機器のないところで、しっかり考える時間が大切なのです。

これは、アンプラグドプログラミング(Unplugged=「電源プラグをつながない」の意味)といわれ、プログラミング学習法の1つとしても注目されています!

しっかり考えた後は、実際にプログラムを組んでいきます。今回作ってもらったのは、ストップウォッチ。プログラムの仕様は同じなのに、最後は爆発したり、何十ものストップウォッチが並んだりと十人十色!思い通りにプログラムが動かせると、キラキラとした表情で作品を見せてくれます。

最初にしっかり考えるから、思考が身につく!身に付けた思考で、身近な題材でプログラムを開発していくから、仕組みがよくわかる!!仕組みがわかれば、どんなに難しそうなプログラムも自分で組めるようになっていくのです!!!

ハロウィンの水墨画 【アート】

9月は、ハピネスラボのまい先生と、墨汁と水だけでグラデーションが楽しめる水墨画に挑戦しました!習字に使っている墨を絵に使う機会は意外に少ないですよね。